Storia

Il 1903 fu l’anno di Fornaci. Gli operai del Borgo si organizzarono in modo da costituire, con una forma ben precisa, la loro Società sulla traccia di altri Borghi savonesi: Lavagnola, Zinola, San Bernardo.

In effetti, da tempo, il « borgo delle fornaci » aveva avuto un suo fervore di vita sociale e politica determinante la nascita e la crescita di una coscienza di classe in rapporto alla animazione di tutta la vita politica che anche su Savona rifletteva i problemi del mondo nazionale ed europeo, relativi alla rivendicazione, da parte del popolo, dei suoi diritti economici e sociali, nei confronti della classe borghese dirigente.

Il lavoro

In quanto al lavoro erano innanzitutto fornaciai (mezza Savona fu edificata con «i muin de Furnaxe»).

Nel primo decennio del 1800 sette erano le fabbriche di mattoni alle Fornaci; verso la metà del secolo le fabbriche importanti erano sei, con una produzione di 6.250.000 mattoni all’anno (l’80 % dell’intera esportazione delle fornaci dello Stato). Nel 1861 le fabbriche aumentarono a quattordici per raggiungere, dieci anni dopo, il numero di venticinque. Nel 1871 la produzione era di 15 milioni all’anno.

I produttori fornacini più noti erano: Giuseppe Astengo, Petronilla Baffigo, Angelo Salomone, Giovanni Scotto, Giobatta Casanova.

È facile immaginare il fervore d’attività nel borgo centro di smistamento di una così grande quantità di prodotto. Mezzi di trasporto erano le famose « tumbarelle » a trazione animale. Si dovrà attendere il 1911 per vedere circolare i primi trams della S.T.E.S. (Società Tramvie Elettriche Savonesi) e con essi mezzi di trasporto più rapidi.

Vi erano anche Fornacini addetti all’industria del ferro che, a Savona, trovò sempre un vasto campo di sviluppo e addetti alla lavorazione della pasta alimentare. Non occorre ricordare come spesso di pasta fosse costituito – a quei tempi – il primo ed unico piatto del pranzo.

Come gran parte dei Liguri, molti erano i portuali e non esiguo era il numero dei pescatori che sfruttavano il mare nei momenti in cui il lavoro primario non era sufficiente al loro sostentamento e a quello delle loro famiglie, solitamente numerose.

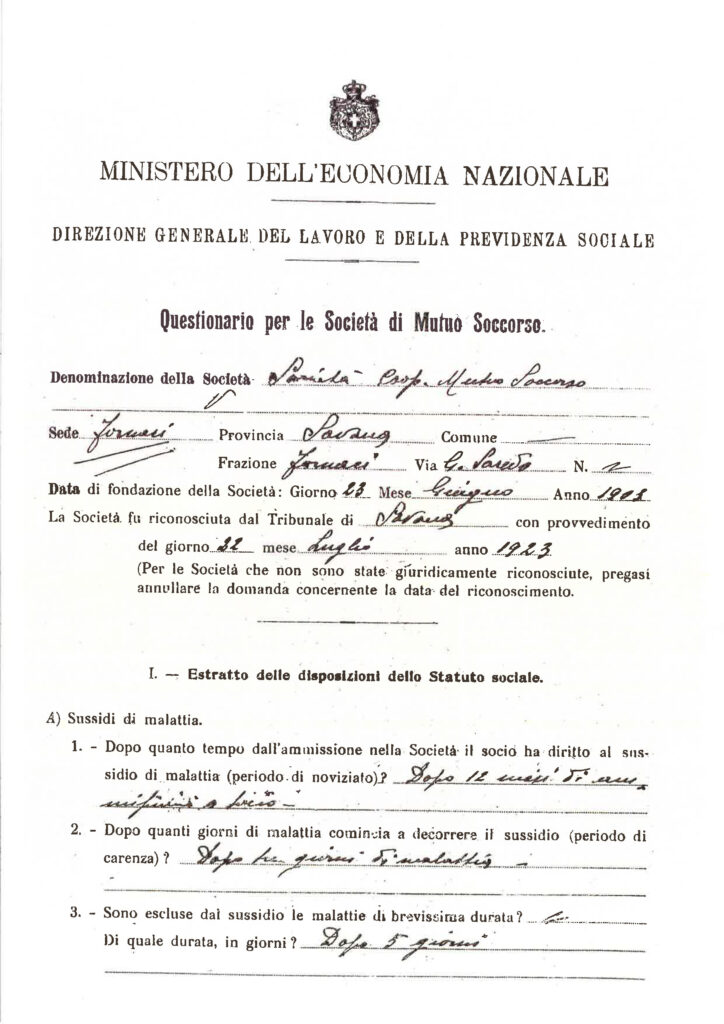

Fondazione della Società di Mutuo Soccorso

Tra i giornali dell’epoca, « Il Diritto », di ispirazione socialista, in data 8 luglio 1903, informava, appunto, dell’avvenutafondazione della Società delle Fornaci, riportando l’art. 10 dello Statuto: «Si è costituita in Fornaci, il 2 giugno1903, una Società di Mutuo Soccorso che prende il nome di Società « Dovere e Diritto Operaio ». Il 5 ottobre 1903 si ebbe la inaugurazione ufficiale.

Gli inizi e la prima sede: «u Licciù»

Via Saredo, l’antica via Aurelia, era il cuore di Fornaci e qui, in due locali, due «buchi» affittati dall’oste Licciu, si trovò la prima sede della Società. Condizioni asfittiche di tutti i locali, sede delle ormai numerose associazioni operaie: dove, però, sotto i ritratti di Mazzini e di Garibaldi, immancabilmente appesi alle pareti, si respira va un’aria vibrata di lotta, discutendo appassionatamente, secondo gli emergenti ideali democratici.

Gli inizi non furono, ovviamente, facili. La situazione politica italiana, espressione del liberalismo, offriva possibilità di sviluppo alla classe borghese, ignorando quella operaia. La Liguria e Savona non si sottraevano a questa logica di potere e nessuno alle Fornaci pensava che fosse facile ottenere miglioramenti economici e sociali. Pareva di essere ancora vicini ai tempi in cui veniva rifiutata l’assistenza alla partoriente povera o in cui le lavandaie di Lavagnola potevano difendere la loro salute solo opponendosi al servizio di lavare la roba del lazzaretto.

Furono proprio queste oggettive difficoltà a unire i lavoratori e a far sì che si dessero regole mutualistiche.

Gli Statuti

La vita della Società si può leggere anche attraverso i vari Statuti, come quelli reperiti del 1903 – del 1947 e del 1965.

La prima constatazione, comparando i contenuti dei loro articoli (rispettivamente 31 – 20 e 30, ben sintetizzati in confronto agli Statuti delle prime Società di Mutuo Soccorso che ne contavano persino 150), sono l’unità di spirito che informa tutte e tre le edizioni e la diversità per quanto riguarda, invece, la mutualità e l’assistenza.

Precisa la differenza tra il primo e l’ultimo, dovuta al progresso compiuto dai lavoratori nel campo mutualistico e sindacale dagli anni precedenti i conflitti mondiali a quelli che seguirono, fino ai giorni nostri.

È già stato rilevato come la «sana e robusta costituzione» fosse prerogativa indispensabile per poter essere ammessi a far parte della Società. Gli stessi articoli dei primi Statuti erano tesi ad assicurare entrate che permettessero l’assistenza ai Soci malati e il versamento di sussidi alle famiglie dei defunti.

Seconda sede: 1907

Intanto la prima sede si era fatta piccola. I due « buchi » di Licciu non bastavano più. La Società fu trasferita, nel 1907, in locali di proprietà del signor Minuto (Sarpan) situati in fondo all’attuale corso Vittorio Veneto – (allora corso Colombo) – dove sta sorgendo il nuovo edificio della scuola elementare.

Terza sede: 1910

Non vi rimase molto e, nel 1910, trovò un’altra sistemazione: l’ultima in affitto, al primo piano di uno stabile che si erigeva in località « Aria liquida » – (c’era una fabbrica) – proprio di fronte alla sede precedente. Qui rimase fino al 1924.

Un primo consuntivo? Vent’anni: molti, ma rispondenti ai primi, incerti passi – come quelli di qualsiasi vita – e, come questi, fragili nella loro forza; contrastanti fra le reali possibilità e l’esuberanza dei disegni; indocili di fronte alle quotidiane difficoltà, frutto di una più ampia situazione negativa da trasformare ad ogni costo.

Problemi affrontati

I problemi di quei vent’anni furono diversi e nessuno meno importante dell’altro: dal reclutamento Soci, con la questione dell’ammissione delle donne, alla soluzione delle difficoltà economiche; dalla intensa attività organizzativa per reperire fondi a favore dei Soci in necessità a quella di partecipazione a manifestazioni significative delle Consorelle per dare testimonianza della « realtà » della classe operaia compatta numericamente di una forza sempre più consistente; dalle iniziative prese per promuovere e sostenere con i mezzi più adatti l’emancipazione dei lavoratori a quelle valide ad ottenere, sotto l’aspetto culturale e sociale, la soluzione dei numerosi problemi assistenziali, da tempo portati in Parlamento, quali la costituzione di una Cassa pensioni per la vecchiaia e per gli inabili al laboro e l’assistenza medica.

Anni, tutti, difficili, ma quelli di maggior crisi furono dal 1914 alla fine della prima guerra mondiale e, dall’immediato dopoguerra, sino all’avvento del fascismo.

Non difficile da comprendere come, in una crisi di carattere generale si potesse verificare una crisi, anche maggiore, all’interno di ogni nucleo più piccolo, come quelli di ciascuna Società di Mutuo Soccorso e la Società di Mutuo Soccorso « Diritto e Dovere Operaio» non sfuggì, in quegli anni, alla condizione del tempo.

Molti dei suoi Soci furono richiamati alle armi e si assottigliarono le file dei membri attivi; diminuite per forza maggiore le adesioni, diminuivano gli introiti portati dal tesseramento, mentre aumentavano le spese per provvedere all’assistenza alle famiglie dei combattenti prima e dei reduci poi. La documentazione che si ha di quegli anni è tanto vaga da non offrire un qualsiasi dato che possa indicare una testimonianza diretta della vita della Società.

Danni alla sede

Nel 1922, quando la tensione tra socialisti e comunisti da una parte e fascisti dall’altra si fece più drammatica e le Società Operaie, direttamente coinvolte, ebbero a subire anche danni materiali, la Società di Mutuo Soccorso di Fornaci fu tra quelle: i locali della sua sede furono devastati per il fatto che era stata concessa ospitalità al Circolo Giovanile Socialista. Dagli «Atti» risultano danni per un ammontare complessivo di L. 2126, relativi alla rottura di sette vetri grandi – venticinque vetri da finestre – uno specchio – centododici bicchieri grandi e piccoli – dodici bottiglie di bevande – un quadro con l’elenco dei Soci – una pendola con sveglia – una lampadina artistica – un calamaio in bronzo – la porta di entrata. Nella stesura di questo elenco sono evidenti la cura e l’amore per il patrimonio sociale.

Nel 1923, quando, per forza maggiore, le Società di Mutuo Soccorso venivano, loro malgrado, trasformate in dopolavori fascisti, svilendo il loro stesso essere, la «Diritto e Dovere Operaio» trovò il modo di sfuggire a quella sorte trasformandosi in «Società Anonima Cooperativa» con atto notarile firmato da trentadue Soci.

Trattative per acquisto terreno: 1923

Nel medesimo anno – 1923 – la Società iniziava le pratiche per l’acquisto di un terreno per la costruzione dell’edificio sociale, tanto era il desiderio di avere una sede stabile e propria.

Fu costituita, in proposito, una Commissione che provvide a iniziare trattative per acquistare i- locali stessi occupati dalla Società, di proprietà della famiglia Bartoli, « senza nulla ottenere ». Una seconda Commissione, costituita sempre a proposito, tentò, a sua volta, -di ottenere -dalla famiglia Bartoli quanto stava a cuore, ma, data la richiesta di L. 90.000 (novantamila) ritenuta eccessiva, ci si accontentò di prorogare il contratto di locazione per altri cinque anni. Tuttavia il Consiglio continuò ad interessarsi per reperire almeno un terreno su cui costruire.

Dal verbale dell’assemblea del 3 giugno 1923 traspare lo spirito veramente sociale con cui ciascuno seguiva l’andamento delle trattative.

Si interpellarono diversi proprietari di terreni nella zona. Grande il desiderio di avere una sede dignitosa, poche le disponibilità finanziarie della Società, sempre troppo alte le richieste. Laboriose e faticose le trattative, a volte anche deludenti.

Tra i proprietari interpellati ci fu chi, «mentre stava trattando di convenire il prezzo, escluse – per desiderio della moglie – completamente la condizione di vendere i suoi terreni alla Società».

Altri chiesero somme sempre troppo alte – L. 80.000. «Infine si potè avere una assicurazione dal Sig. Ing. Tissoni, il quale fece offerta di un terreno il più conveniente per la Società, perché sito proprio al centro di Fornaci e fra mezzo alle due strade: corso Colombo e via Giuseppe Saredo».

Si trattava del terreno chiamato «tèlea», uno spiazzo nel quale venivano posti ad asciugare al sole i materiali refrattari di una vicina fornace e su cui oggi – sorge il caseggiato ove si trovano la trattoria Minuto e la cartolibreria Chionetti, tra corso Vittorio Veneto e via Saredo.

Per giungere alla soluzione tanto desiderata, ottenendo anche un prezzo più conveniente, si assicurò all’Ing. Tissoni che sarebbe stata affidata alla sua impresa di costruzioni l’edificazione dei locali. Il prezzo convenuto fu di L. 65 il metro quadrato. I soci si litennero soddisfatti, pur misurando il sacrificio tanto che sarebbe stato necessario richiedere un contributo straordinario sotto forma di azioni a tutti.

Quarta sede – 1926

Il trasferimento nella nuova sede di proprietà avvenne – parzialmente nel 1926 – « nel locale provvisorio » e – definitivamente nel 1928, alla scadenza del contratto d’affitto in corso con la famiglia Bartoli.

Questo fu un notevole sforzo da parte della Società, impegno che trovò consenzienti i Soci, poiché il desiderio che la Società sopravvivesse e il pensiero proiettato in un futuro migliore davano forza per resistere alla durezza dei tempi.

Verbali e documentazioni relative a quegli anni indicano il clima in cui si viveva.

I danni di cui si è detto, subiti dalla vecchia sede, non furono che la infinitesimale corrispondenza dei danni morali causati dal fascismo, tanto che molti giunsero a non frequentare più la sede vera e propria della Società, preferendo operare all’esterno in nome di una giustizia e di quell’impegno democratico di vita da viversi in libertà di azione.

Erano gli anni dell’uccisione di Don Giovanni Minzoni (1923), di Giacomo Matteotti (1924), di Giovanni Amendola (1926): periodo in cui pochi indicavano quella resistenza che successivamente sarebbe sfociata nella fase risolutiva della lotta armata.

Gli anni della repressione

Erano gli anni dell’accusa popolare al nuovo regime nel Processo di Savona, rielevata nel 1927 a capoluogo di Provincia. Era stato costituito quel Tribunale Speciale che condannerà – dal 1927 al 1939 – ben 55 savonesi al carcere e 52 al confino.

Tra i Soci ebbero questa sorte Gaetano Odera e Giuseppe Lagorio, condannati rispettivamente a sette e a quattro anni di carcere e Severino Sozzi e Vittorio Bertero, confinati. La Società Cooperativa di Mutuo Soccorso «Dovere e Diritto Operaio » fu diretta, allora, da esponenti del nuovo potere politico e, anche se fu salva l’assistenza ai Soci, vennero a mancare lo slancio democratico del dibattito e la ricchezza della libera espressione di pensiero. I documenti di quegli anni mettono in evidenza quanto fosse difficile registrare gli avvenimenti che non osservassero

determinati schemi fissi come la preordinata stesura degli Ordini del Giorno o il plauso obbligato al potere costituito, al termine di ogni assemblea. In questo periodo ci furono anni negativi dovuti anche a cattiva amministrazione, segno della corruzione dei tempi: dal

verbale dell’Assemblea Generale dei Soci del 7 aprile 1935 risulta inequivocabilmente come la conduzione finanziaria, dal 1926 al 1933 avesse lasciato la Società in grave dissesto. Fu, fortunatamente, breve parentesi nella sua vita sociale, poiché i Consigli di Amministrazione successivi dimostrarono un corretto agire.

Quinta sede – 1932

Intanto l’assemblea del 13 settembre 1931 aveva deliberato la cessione del terreno sociale e del locale della «tèlea» e l’acquisto di un altro terreno, poco discosto, situato in via Saredo, per la costruzione di una più ampia sede. Nel 1932 i Soci poterono usufruire dei nuovi locali.

Biblioteca

Fu dato notevole incremento anche alla Biblioteca: questo perché essa, costituita contemporaneamente alla nascita della Società, doveva rappresentare un mezzo indispensabile per l’elevazione culturale dei Soci.

Elevazione culturale, ma anche semplice istruzione. Fu infatti molto sentita, nei primi decenni del secolo, la necessità di continuare a combattere l’analfabetismo e di invitare alla lettura il più gran numero possibile di lavoratori, poiché era risaputo quanto i «padroni» riuscissero a far pesare su di essi il fatto di non saper né leggere né scrivere. L’istruzione fu sin d’allora intesa anche come forma di lotta per l’emancipazione. Ogni Consiglio di Amministrazione cercò di incrementare il patrimonio librario; altri volumi vennero donati da famiglie di Fornaci e dagli stessi Soci. I Soci possono consultare libri di antica edizione, volumi con buona scelta nel campo della Letteratura, della Storia, dell’ambiente ligure e savonese.

Sempre, i bibliotecari, ebbero cura gelosa della ricchezza di cui erano custodi e responsabili: da Angelo Puppo, che fu il primo, e per lunghi anni, ad Alberto Mascis, incaricato dal 1966 e ancora validissimo collaboratore.

I Fornacini e I’I.L.V.A.

I Soci vissero i mesi indicibilmente duri delle lotte per la difesa dell’I.L.V.A., momento cruciale della storia dei lavoratori savonesi.

Negli anni cinquanta furono licenziati 1227 tra operai e impiegati. Si ricordano ancora i sacrifici delle famiglie dei lavoratori licenziati e le innumerevoli dimostrazioni di solidarietà offerte dalla popolazione. Né si può dimenticare che erano proprio gli anni in cui, se fosse passata nel 1953 la legge maggioritaria, nota come « legge-truffa », la esistenza democratica per gli Italiani sarebbe stata resa ancor più difficile di quel che il periodo seguente all’attentato a Togliatti nel 1948 non avesse già reso. Ogni manifestazione, dalle petizioni per la pace ai comizi elettorali, dalle celebrazioni delle ricorrenze alle feste popolari. vide i Fornacini e la Società di Mutuo Soccorso presenti e attivamente partecipi. Il mondo delle Fornaci aveva ancora il suo centro in via Saredo.

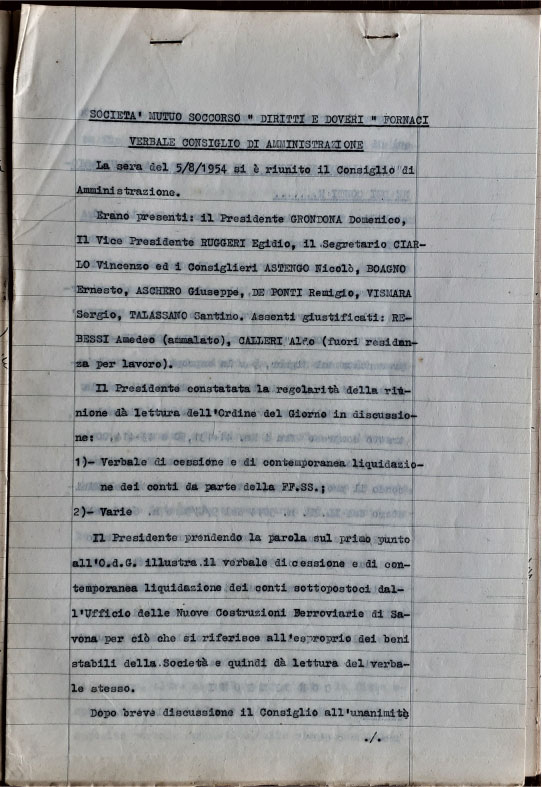

Sesta e attuale sede – 1953

Nel 1953 venne intimato lo sfratto da parte delle Ferovie dello Stato, la sede venne trasferita da Via Saredo in corso Vittorio Veneto dove è attualmente. Altri Soci ricorderanno il travaglio di quel trasferimento forzato. Basti pensare che lasciare il pergolato, gli ippocastani, la pista da ballo, i giuochi delle bocce fu per i Soci un atto doloroso. Non sembri esagerato l’aggettivo, considerando quanto i Fornacini siano attaccati alle loro cose, al loro ambiente.

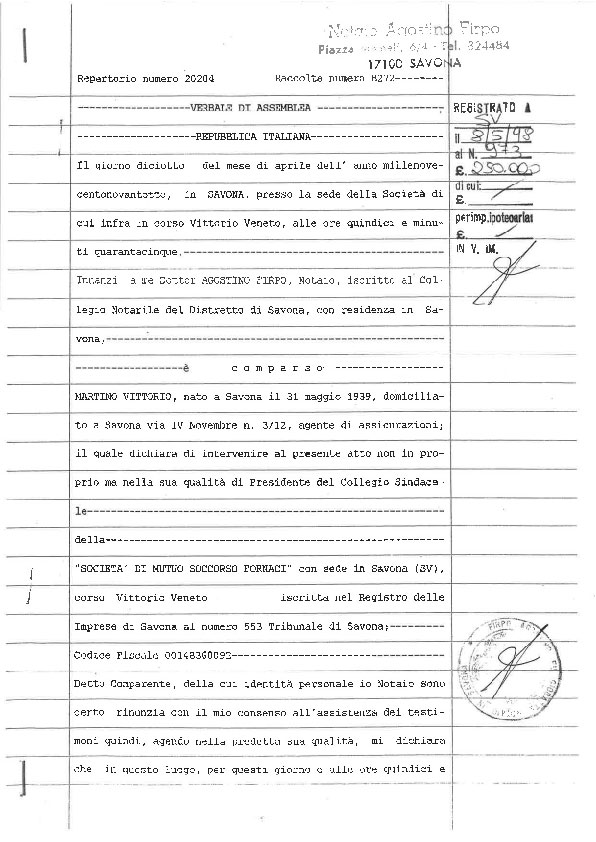

1965: da «Doveri e Diritti – Fornaci» a «S.M.S. Fornaci»

Proprio per significare la partecipazione più ampia di Soci e cittadinanza alla vita non più tanto corporativa e assistenziale di un tempo ormai lontano, ma rivolta a sempre più alti intendimenti innovatori, nel 1965, la Società mutò denominazione e anziché « Doveri e Diritti-Fornaci » venne chiamata « Società di Mutuo Soccorso Fornaci ».

Del senso del « dovere » e del « diritto » era ormai investito tutto il mondo sociale, proprio per quella svolta di emancipazione avvenuta, in particolare, in seno alla classe lavoratrice per cui non si sentiva più la necessità di restringere entro i confini limitati di una tale denominazione le finalità di tutta l’opera che la Società intendeva svolgere.